アンケート設計の基本とは?成果につながる設問の作り方と構成例を解説

アンケートを実施するにあたって、どのように設問を作るべきか迷うことはありませんか?

設問設計ができていないとアンケートの回答率や精度が下がり、せっかくの調査が無駄に終わってしまう可能性があります。

そこでこの記事では、アンケートの設問を作るコツやアンケートの精度を高めるポイントについてお伝えします。

アンケートの調査設計や設問の作り方に悩んでいる場合は、ぜひ最後までご覧ください。

アンケートの回答率向上には、謝礼の用意も効果的です。

法人向けデジタルギフトの「デジコ」なら、郵送コストや在庫管理の手間なくスムーズに謝礼を届けられます。

謝礼としてデジコを活用するメリットや導入事例についてすぐに知りたい方は、以下のボタンよりダウンロードしてご覧ください。

目次 []

アンケート設計とは?設問作りの前に押さえるべき考え方

アンケート調査をおこなう際、いきなり設問を作り始めていませんか。

前提としてアンケート調査は、設問を作ること自体が目的ではありません。

大切なのは、アンケートによって「何を知りたいのか」「その結果をどのように活かしたいのか」を明確にしたうえで、調査全体を設計することです。

アンケート調査の多くは、以下のような流れで進みます。

アンケート調査の流れ

- アンケートのゴール(目的)と対象者を明確にする

- ゴールに向けて構成や調査手法を選定する

- 設問を作成する

- アンケートを依頼する

- アンケート結果を集計・分析する

- アンケート回答にお礼をする

このなかでも特に重要なのが、設問を作る前段階の設計部分(1~2)です。

この部分が曖昧になったまま進めてしまうと、調査全体の質に影響を及ぼします。

では、なぜ設問を考える前の設計に時間をかける必要があるのでしょうか。

アンケート設計が重要な理由

アンケート設計を十分におこなわないまま進めると、以下のような問題が起こります。

- アンケートを「実施すること」自体が目的になってしまう

- 設問の軸が定まらず、質問内容がブレてしまう

- 社内で聞きたいことを優先しすぎて、回答者の負担や回答しやすさが考慮されない

- 集計後に「結局、何がわかったのか」が判断できなくなる

一方で、事前にアンケート設計をしっかり固めておけば、調査全体がスムーズに進みます。

- 本当に必要な情報だけに絞れるため、設問数を最小限にできる

- 回答者の負担が減り、回答率や回答品質が高まりやすくなる

- 集計・分析の方針が明確になり、結果を施策に活かしやすくなる

設問を考え始める前に、設計段階で時間をかけて整理することが欠かせません。

次章からは、具体的な設計の進め方と設問作成のコツを解説していきます。

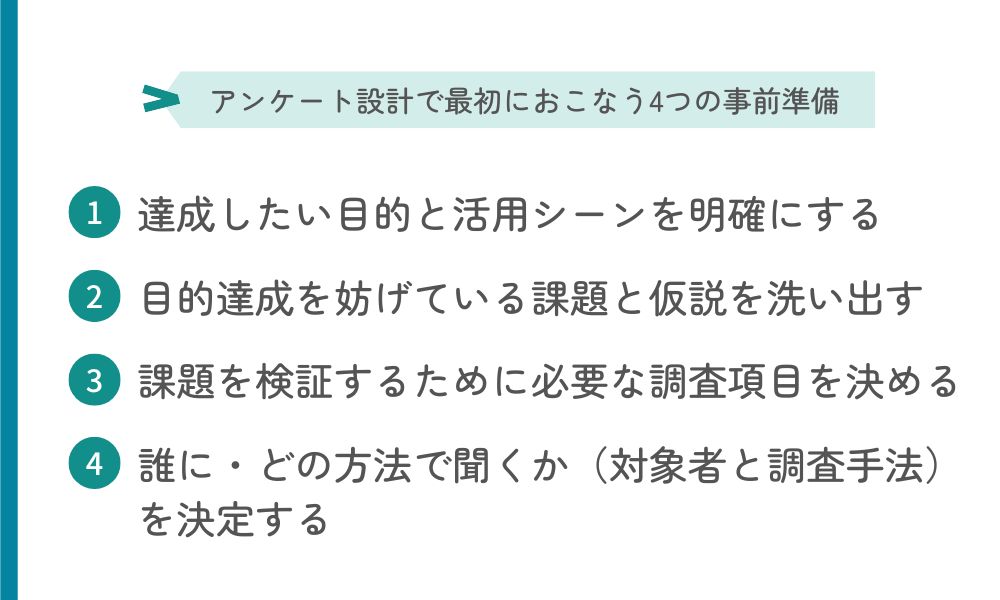

アンケート設計で最初におこなう4つの事前準備

いきなり設問を考え始めるのではなく、事前準備をすることで、より質の高いアンケート調査ができます。

まずは、設問を作る前にやるべき設計についてみていきましょう。

1.達成したい目的と活用シーンを明確にする

はじめに、アンケートの調査結果を使ってどうしたいのかゴールを決めます。

何を知りたくてアンケートを実施するのか、得た回答をどのように使うのかが定まっていないと、アンケートをしても調査結果をうまく活かせません。

例えば、以下のようなゴールが考えられます。

調査目的例

<市場ニーズの把握>

- 商品への好感度を調査したい

- 新製品を企画するためのアイディアが欲しい

- ユーザーの反応をみて複数ある商品案を絞り込みたい

<課題の発見>

- 現状の具体的な課題を仮説検証したい

- 顧客満足度を高めたい

- 売上を上げたい

- リピート率を高めたい

など

アンケートを実施するきっかけや成し遂げたい目標をふまえて、「回答者からどのような情報を得たいのか」というゴールを具体的に考えましょう。

2.目的達成を妨げている課題と仮説を洗い出す

続いて、最初に決めたアンケートのゴールについて、達成するために必要な課題を明らかにします。

例えば「売上を上げたい」がゴールだとすれば、「売上が上がっていないのはなぜか」を考え、仮説を出しましょう。

例

仮説1.商品に見直すべきところがある?→〇〇を直せば改善されるのでは?

仮説2.商品の認知度が低い?→認知度を上げるには〇〇をすれば良いのでは?

仮説を立て、課題が明らかになることで、アンケートで何を聞くべきかが見えてきます。

3.課題を検証するために必要な調査項目を決める

最後に、課題をもとに調査する内容を決めましょう。

設定した仮説が正しいかどうかを判断するために必要な情報を、アンケートで調査します。

| 仮説 | 調査内容 |

|---|---|

| 商品に見直すべきところがある? | ユーザーが商品に満足していないポイントをどこか調べる |

| 商品の認知度が低い? | 商品の認知度や、ターゲット層がどこで新商品の情報を得ることが多いのか調べる |

仮説を立てて調査内容を決めることで、やみくもにアンケート設問を考えることがなくなります。

4.誰に・どの方法で聞くか(対象者と調査手法)を決定する

調査の方向性が定まったら、ターゲットとなる回答者を選定します。

ターゲットは、性別・年齢・職業などの属性や顧客・見込み顧客であるか、などから選ぶのが基本です。

ただし、条件を絞り込みすぎると、アンケートに必要な数を確保できない場合があります。

その際は、必須条件と歓迎条件(あれば良い条件)を分け、対象範囲を少し広げることも検討しましょう。

あわせて、調査費用を算出してアンケート実施のタイミング・募集人数・期間も決定します。

アンケート調査の種類については、以下の記事で詳しく解説しています。

あわせてご覧ください。

ここまでが、アンケート調査設計の事前準備です。

設計によって「何を聞くべきか」が整理できたら、次はそれをどう聞くかが重要になります。

続いては、設問の作り方について具体的にみていきましょう。

アンケート調査の作り方は?設問設計の7つのコツ

アンケートの設問は、回答者の答えやすさを重視すると、回答率や調査精度が向上します。

それぞれのコツについて解説します。

1.アンケートの構成は流れを意識する

まずは、アンケートの骨格となる構成を作りましょう。

ここでは、とある商品の顧客満足度調査を想定したアンケートの設問例(想定回答時間10分程度)を紹介します。

知りたいことをすべて洗い出してから目的に合った質問のみに絞り込むと、取りこぼしがなくなります。

回答しやすいアンケート構成にするには、全体→詳細の流れを意識することがポイントです。

時系列を意識する場合には、過去→現在→未来の順序が自然です。

回答しやすいアンケートの構成例

属性に関する質問

Q1:性別、年齢、家族構成

↓

選択型の質問

Q2:自社シャンプーを購入したことがあるか

「商品画像」

Q3:自社シャンプーの購入の決め手(複数選択可)

Q4:自社シャンプーに対する満足度(複数選択可)

↓

自由記述型の質問

Q5:Q4の理由を聞く

その他、商品について聞く場合は商品画像を用意するなど、回答者目線に立ち、回答のしやすさを重視して作成しましょう。

2.負担を感じない設問数に絞る

回答者が負担を感じにくい設問数

多くても20~30問程度(回答時間10分程度)を目安とする

アンケートの設問数は、回答者が負担に感じない数に絞るのがおすすめです。

設問数が多く時間がかかるアンケートは、負担が大きいため回答者が集まらないことが考えられます。

さらに、時間がかかると回答者の集中力も下がりやすく、設問の後半になるにつれて回答が雑になってしまう恐れもあります。

3.思考停止で答えられる設問にする

アンケートは回答に迷うと回答率が下がりやすいため、思考停止で答えられる質問をしましょう。

調査内容にもよりますが、考えずに答えられるような回答の選択肢を用意しておくのがおすすめです。

ポイントは、意見を聞くのではなく事実を尋ねることです。

思考停止で答えられる例

✕:不満な点を教えてください

〇:不満な点を以下よりお選びください

選択肢形式で事実を尋ねる設問は、回答者の負担が軽く多くの回答を集めやすくなります。

4.選択肢の尺度を検討する

回答として5段階の選択肢を提示する場合は、設問内容に適した尺度を検討しましょう。

選択肢の尺度の例

- とても好きだ

- やや好きだ

- どちらともいえない

- やや嫌い

- とても嫌い

特に注意したいのは、中立的立場の「どちらともいえない」を選択肢に提示する場合です。

回答者は中立的な選択肢を選びやすく負担が軽減される一方、中立回答に集中した場合は調査結果の分析が難しくなります。

「中立回答が多い場合でも、分析に活用できるか」という視点から、選択肢の尺度を検討しましょう。

5.1つの設問で2つ以上の問いかけをしない

原則として、1つの設問で聞くことは1つにしましょう。

1つの設問に2つ以上の問いかけをすると、どちらに対して答えて良いか回答者が迷ってしまいます。

例えば「商品Aの見た目と機能性についての感想を以下よりお選びください」という設問では、「見た目はとても好きだが、機能性は普通」という感想をもつ回答者は、回答を選べません。

1つの設問に2つ以上の問いかけをした例

✕:「商品Aの見た目と機能性についての感想を、以下よりお選びください」

○:「商品Aの見た目の感想を、以下よりお選びください」「商品Aの機能性の感想を、以下よりお選びください」

アンケートの調査精度を上げるためにも、設問に対する明確な答えが得られる問いかけにしましょう。

6.さまざまな解釈ができる問いかけをしない

複数の意味・解釈ができる聞き方をしないことも、大切です。

回答者が間違った解釈をしてしまうと、本来聞きたかった回答は得にくいです。

例えば「甘いスイーツは好きですか?」という設問の場合、以下のように2つの解釈ができます。

- スイーツのなかでも、特に甘いスイーツが好きか聞かれている

- 「スイーツ=甘い」という前提で、スイーツ全般が好きか聞かれている

解釈1では「スイーツは好きだが、そこまで甘いのは好きではない」という回答者がいた場合、答えが変わってしまいます。

設問に主語を入れることも、忘れずに意識しましょう。

主語がないと、個人向けか家族向けか、設問の対象がわかりにくくなります。

例えば、以下のような場合です。

使用頻度を聞く場合

✕:どのくらいの頻度で〇〇を使用しますか

◯:あなたはどのくらいの頻度で◯◯を使用しますか・家族全員で◯◯を使う頻度を教えてください

誤解が生まれると調査結果にも影響が出るため、設問文はできるだけ具体的に作成し、完成したら第三者にチェックをしてもらいましょう。

設問文のわかりやすさは、回答率にも直結します。

回答率をアップさせるアンケートの作り方を知りたい場合は、以下の記事もご一読ください。

7.適切な回答形式を選ぶ

アンケートには、さまざまな回答形式があります。

「どのような回答を得たいのか」を考慮したうえで、質問項目に応じた回答形式を選ぶようにしましょう。

主な回答形式

<単一選択型>

回答を選択肢のなかから1つだけ選択する

例:「はい/いいえ」「購入したことがある/ない」など経験の有無、購入歴など事実を聞く

<複数回答型>

3つ以上の選択肢のなかから当てはまるものをすべて選択する(選択数を指定する場合もある)

例:商品のイメージを聞く・購入動機・金額や年数を区切る場合などがある

<段階評価型>

5段階や7段階などの尺度からもっとも当てはまる尺度を選択する

例:顧客満足度を聞く、ブランドイメージを聞く

<順位型>

選択肢のなかから順位をつけて当てはまるものを選択する

例:購入したい優先順位を聞く

<自由記述型>

自由に文章などで回答できる

集計が難しいため、あらかじめどのような形で集計するか考えておく必要がある

例:購入理由を詳しく聞く、商品に関する意見や要望を聞く

回答形式の選定は、集計しやすさ・回答しやすさの両方に関わってきます。

上記を参考に、質問内容に適した形式を選びましょう。

アンケート調査には、失敗しないためのノウハウがあります。

デジコでは、アンケート調査が初めてという方に向けた「アンケートノウハウ資料」を無料配布しています。

アンケート設計に大事な3つのポイントなどを紹介していますので、以下のボタンより無料でダウンロードのうえご活用ください。資料をダウンロードする

ここまでは、設問の作り方のコツを紹介しました。

とはいえ、実際にゼロから設問を考えるのは時間がかかるものです。

そこで、次項では設問作りのヒントとなるようなアンケート設問例を紹介します。

【シーン別】そのまま使えるアンケート設問例

ここでは、企業アンケートでよくあるシーン別に設問例をまとめます。

なお、すべての設問を入れる必要はありません。

アンケートの目的や回答者の負担に応じて、必要なものだけを選んで活用しましょう。

設問数が少ないほど回答者の負担を抑えられ、回答率の向上にもつながります。

1.顧客満足度アンケート(CS調査)

まずは、顧客満足度アンケート(CS調査)で、既存顧客の満足度や不満点を把握し、改善につなげたい場合に使える設問です。

設問例

Q1.当社の商品(サービス)全体の満足度を教えてください。

(非常に満足/満足/どちらでもない/不満/非常に不満)

Q2.Q1のように感じた理由を、差し支えない範囲で教えてください。

(自由記述)

Q3.当社の商品(サービス)を、今後も利用したいと思いますか。

(ぜひ利用したい/できれば利用したい/どちらともいえない/あまり利用したくない/利用したくない)

上記のように、定量(満足度)→定性(理由)→ 行動意向の順で設計すると、集計・分析がしやすくなります。

2.新商品・新サービスのニーズ調査アンケート

次に紹介するのは、新商品や企画立ち上げ前に市場ニーズや受容性を確認したい場合に使える設問です。

設問例

Q1.以下の新商品(サービス)案について、どの程度魅力を感じますか。

(非常に魅力的/やや魅力的/どちらでもない/あまり魅力を感じない/まったく魅力を感じない)

Q2. Q1のように感じた理由を、差し支えない範囲で簡単に教えてください。

(自由記述)

Q3.この商品(サービス)を、ご自身の業務や生活のなかで使う場面を想像できますか。

(具体的に想像できる/なんとなく想像できる/あまり想像できない/まったく想像できない)

Q4.実際に提供された場合、利用したいと思いますか。

(ぜひ利用したい/条件次第で利用したい/あまり利用したいと思わない/利用したいと思わない)

新商品アンケートでは、「良さそう」と感じることと「自分が使う」ことは別であることを知っておきましょう。

この場合、魅力度と利用意向を分けて聞くと、企画の改善点が見えやすくなります。

3.イベント・セミナー後のアンケート

最後に、イベントやセミナーの改善、次回開催に活かしたい場合に使える設問の例です。

設問例

Q1.本イベント(セミナー)の内容全体についての満足度を教えてください。

(非常に満足/満足/どちらでもない/やや不満/不満)

Q2.特に良かった点があれば、差し支えない範囲で簡単に教えてください。

(自由記述)

Q3.改善してほしい点や、次回取り上げてほしいテーマがあれば教えてください。

(自由記述)

Q4. 今後、同様のイベント(セミナー)があれば参加したいと思いますか。

(ぜひ参加したい/条件次第で参加したい/どちらともいえない/あまり参加したくない/参加したくない)

良かった点 → 改善点の順に聞くと、回答者の心理的ハードルが下がり、回答が集まりやすくなります。

設問が固まったら、次は実施前の最終チェックです。

ここからは、アンケートの質を高めるために確認しておきたいポイントを紹介します。

アンケート調査の精度を高めるために確認したい8つのチェックポイント

ここでご紹介するのは、設問を作り終えたあとに意外と忘れがちなポイントです。

どれも大切なので、最後までご覧ください。

| チェック | 内容 |

|---|---|

| □ | 設問が調査目的から逸れていないか |

| □ | 回答者の属性に関する項目はあるか |

| □ | 設問が答えやすい流れになっているか |

| □ | 設問にモレ・ダブりがないか |

| □ | アンケート内容はシンプルか |

| □ | 個人情報の取り扱いについて伝えられているか |

| □ | スマートフォンに対応しているか |

| □ | 事前に回答テストはおこなっているか |

それでは、ひとつずつ紹介します。

1.設問が調査目的から逸れていないか

アンケートの成功には、調査の目的を明確にして、その目的に沿ったデータを収集できる設計がされているかどうかが大切です。

目的が曖昧なままだと、質問項目もぶれてしまい得られるデータも活用しにくくなります。

そこでまずは、以下を確認します。

- 設計したアンケートが目的に沿っているか

- 必要な情報が網羅されているか

最初に設定した目的や検証したい仮説は、質問を作成する過程で忘れてしまいがちです。

設問作成後に、あらためて意識しましょう。

2.回答者の属性に関する項目はあるか

どのような人がアンケートに答えたのか知るために、回答者の属性について尋ねる項目を入れましょう。

属性ごとの調査結果を分析しやすくなり、今後の商品開発やプロモーション施策にも役立ちます。

属性の項目例

- 年齢

- 性別

- 居住エリア

- 職業 など

3.設問が答えやすい流れになっているか

作成した設問は、答えるのが簡単なものを最初に配置するのがおすすめです。

最初から複雑で難しい問いかけをされると、回答者が「面倒くさそう」と感じてしまいます。

アンケートは任意で協力してもらうことが多く、回答者は少しでも早く終わらせたいと思うものです。

面倒に感じた時点で、適当に答えたり途中で回答をやめてしまったりする恐れもあります。

調査精度の低下を防ぐためにも、簡単な設問から順に並べて回答者の負担を減らしましょう。

4.設問にモレ・ダブりがないか

アンケート実施前に、作成した設問にモレ・ダブりがないかチェックしましょう。

設問や選択肢にモレ・ダブりがあると、調査しきれない部分が出てきてアンケートの精度が低下します。

「モレなく、ダブりなく」というのを、マーケティング用語ではMECE(ミーシー)といいます。

MECEになっていない、設問のNG例をみてみましょう。

上記のNG例は「他の地域へ行く人の選択肢がない」というモレがあり、「ハワイはアメリカのため、同じ国を選択肢にしている」というダブりがあります。

設問のNG例

<春休みの旅行先はどこですか?>

- 国内

- アメリカ

- ヨーロッパ

- ハワイ

設問の作成者自身がモレ・ダブりに気付かない場合もあるため、他の人にもチェックしてもらいましょう。

5.アンケート内容はシンプルか

アンケート内容は、できる限り回答者に負担をかけず、誰もが回答できるようなシンプルな内容を心がけましょう。

パッと見て「時間がかかりそう」「ややこしい」などと思われてしまうと、離脱されてしまう可能性が高まります。

具体的には、以下のような場合です。

悪い例

- 冒頭の挨拶が長文

- 質問が長すぎる、過度な敬語を使う

- 専門用語や業界用語を使う

- 曖昧な表現を使っている

- 選択肢が多すぎる

- 回答が自由回答形式のみ

より回答率を上げるためにも、複雑な内容になっていないかの事前確認が重要です。

6.個人情報の取り扱いについて伝えられているか

アンケートで氏名や住所、メールアドレス、会員番号などの個人を特定できる情報を集める場合は、個人情報保護法に則って適切に管理する必要があります。

具体的には、以下の3つを明記しましょう。

- 利用目的を明示

- 第三者提供の有無(原則しない旨)を記載

- 問い合わせ窓口を設置

以下のようなデリケートな質問をする場合にも、事前に同意を得るとともに「個人が特定されることはない」旨を記載しておきましょう。

- 学校名や会社名

- 年収

- 病歴・疾患

事前の説明はアンケートの信頼性を高め、離脱防止にもつながります。

7.スマートフォンに対応しているか

顧客層によっては、スマートフォンからの回答が大半を占める場合があります。

PCだけではなく、スマートフォンやタブレットでも快適に回答できるレイアウトになっているかを事前に確認しましょう。

選択肢の配置やスクロールのしやすさなどは、回答率に関係しています。

「PCでは見やすかったけれど、スマートフォンからは見にくい」という場合もあるため、スマートフォンの画面からも必ずレイアウトをチェックしましょう。

8.事前に回答テストはおこなっているか

アンケートが完成したら、実際に回答テストを実施することをおすすめします。

テストでは、かかる時間や調査目的に沿った回答が得られるかをチェックしましょう。

特に回答にかかる時間の確認は、回答率を上げるためにも重要です。

回答に時間がかかるアンケートは相手の負担となり、回答率に影響するため、10分以内で終わる長さが目安です。

もし、回答に時間がかかる場合や、デリケートな内容が含まれる場合には、謝礼の増額も検討しましょう。

最近では、生成AIを活用してテストをおこなうのも有効な手段です。

さまざまなタイプの回答者をシミュレーションし、想定外の回答が出るかどうかをチェックすれば、設計の改善に役立てられます。

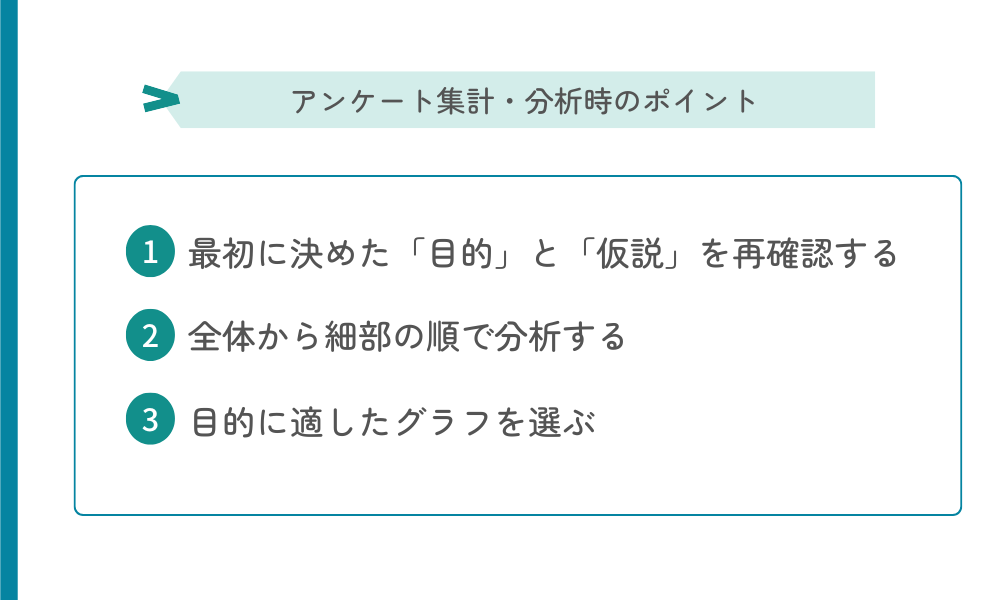

アンケート集計・分析時に注意する3つのポイント

アンケートの回収後、迅速かつ効果的にデータを分析するために、集計・分析のポイントを紹介します。

1.最初に決めた「目的」と「仮説」を再確認する

分析を始める前に、アンケート設計時に設定した目的や仮説を再確認しましょう。

データを分析していると、思わぬ発見に目が向いてしまい、本来の目的から逸脱してしまう可能性があるためです。

最初に立てた仮説と照らし合わせながら分析を進めると、軸のぶれを防げます。

目的を再確認すると、分析の優先順位が明確になり効率的に作業を進められます。

2.全体から細部の順で分析する

データを分析する際は、いきなり細かいポイントに注目するのではなく、まず全体の傾向を俯瞰することが重要です。

最初から特定の視点に偏ってしまうと、解釈にバイアスがかかる可能性があるため、以下のステップを踏んで分析を進めましょう。

分析をおこなう順番

- 「単純集計」で全体傾向を把握する

- 「クロス集計」で特定のグループの傾向を明確にする

- 「自由記述」を確認し、傾向やパターンをまとめる

まずは「単純集計」によって、各設問の回答数や割合を計算し、全体の傾向を把握します。

次におこなうのが、複数の設問をかけあわせて分析するクロス集計です。

例えば「年齢層」と「満足度の高い商品」の関係を分析すれば、20代と50代で好まれる商品の違いが明らかになるかもしれません。

最後に、自由記述の回答を整理し、共通する傾向やパターンを見つけてまとめると、定量データでは見えにくい顧客の声を活用できます。

3.目的に適したグラフを選ぶ

分析結果を視覚的にわかりやすく伝えるために、適切なグラフの選択も重要です。

適切なグラフを活用すると、データの傾向をより明確に伝えられるので、関係者への説明やレポート作成がスムーズになります。

例えば、以下のように目的に応じて使い分けましょう。

グラフの違い

- 棒グラフ:複数データを比較する際に有効

- 折れ線グラフ:時間推移や変化を表示するのに適切

- 円グラフ:全体比率を視覚化し、簡単に結果がわかる

アンケート結果を適切に分析し、わかりやすく伝えられれば、より効果的な施策の立案につながります。

アンケート調査後の効率的なまとめ方について、詳しくは以下の記事もご参照ください。

アンケートの回答率を高める工夫と謝礼の考え方

アンケートは任意で回答してもらうため、回答者にとってメリットのある謝礼品を用意すると、協力してもらいやすくなります。

「どのような謝礼品が良いだろう」と迷う場合は、品物やサービスなど、回答者にとって直接的なメリットとなるものが喜ばれやすいです。

謝礼品としておすすめは、デジタルギフト(オンラインで贈れるギフト)です。

デジタルギフトなら、電子ギフト券・各種ポイントなどをSNSやメールを通してプレゼントできます。

デジタルギフトがアンケート謝礼におすすめの点

- 郵送する手間や費用がかからない

- データで管理できるため在庫置き場がいらない

- 必要数だけすぐ発注できるため在庫が余らない

- 交換先の選択肢が幅広いため、誰にでも喜ばれやすい

ここからは、急ぎのアンケートにも対応できるデジタルギフトサービスを紹介します。

デジタルギフトの「デジコ」なら1円から対応可能!

法人専用のデジタルギフト「デジコ」は、1円単位で金額設定ができるため、アンケートへのちょっとしたお礼などにもぴったりなサービスです。

デジコの強み

- 1円単位で金額設定ができ、謝礼の予算に合わせやすい

- 発注から2時間で発券可能なので、急ぎのアンケートにも対応できる

- 初期費用や月額費用はかからず、API連携も無料でおこなえる

- 最大6,000種類から交換先を選べるため、誰にでも喜ばれやすい

デジコは法人向けのサービスであり、API連携による一括送付など、法人のアンケート調査を効率化する機能も充実しています。

アンケート回答者の満足度向上と回答率の向上を目指す方は、以下のボタンよりデジコの資料をご覧ください。デジコの資料をダウンロードする

まとめ:アンケート調査を作るには入念な設計と構成力が大切

この記事では、アンケートの設計から設問作成、調査精度を高めるチェックポイントまでをお伝えしました。

設問作成はいきなり始めるのではなく、まずゴール設定や調査内容を明確にすることが重要です。

アンケートの回答率を高めるためには、回答者への適切な謝礼も欠かせません。

謝礼のなかでも、運用負担を抑えつつ回答者に喜ばれるのが、デジタルギフトです。

法人向けサービスのデジコでは、ギフトを1円単位から設定できたり、発注から2時間で発券できたりなど、柔軟な対応ができます。

「謝礼の手配に手間がかかっている」「少額からでも謝礼を用意したい」という方は、ぜひご覧ください。