アンケート回答へのお礼はどうする?そのまま使えるフレーズやメール例文を紹介

アンケートは任意で回答してもらうものなので、協力してくれた回答者にはしっかりお礼を伝えることが大切です。

とはいえ「お礼メールは何を書けば良いんだろう?」「お礼の品って何を渡すの?」と、お礼の仕方に迷う方もいるのではないでしょうか。

きちんとしたお礼を用意しておくと、今度のアンケートの回答率アップにもつながります。

そこでこの記事では、アンケート回答者へのお礼メール・お礼状の書き方や例文、おすすめのお礼などをお伝えします。

アンケートの謝礼には、メールで手軽に贈れるデジタルギフトが便利です。

法人専用のデジタルギフト「デジコ」なら、最大6,000種類のギフトから自由に交換先を選べるため、受け取る側の幅広いニーズに対応できます。

「謝礼運用の負担を軽減したい」「デジタル化を検討している」方は、デジコの活用メリットやアンケート謝礼の導入事例をまとめた資料を以下のボタンよりダウンロードください。

目次 []

アンケートのお礼が重要な理由

前提として、アンケートへの協力は決して当たり前のことではありません。

回答者は自分の貴重な時間を使って回答し、場合によっては個人情報も提供してくれています。

ここで感謝の気持ちを示さないと、相手に「協力した意味がなかった」と感じさせてしまい、企業やサービスへの信頼低下につながることもあります。

アンケートは単なるデータ収集の手段ではなく、顧客とのコミュニケーションの一部です。

だからこそ、一つひとつの回答に対して丁寧に対応することが重要だといえます。

では、アンケート回答への感謝は具体的にどのように伝えればよいのでしょうか。

次章では、伝え方を解説します。

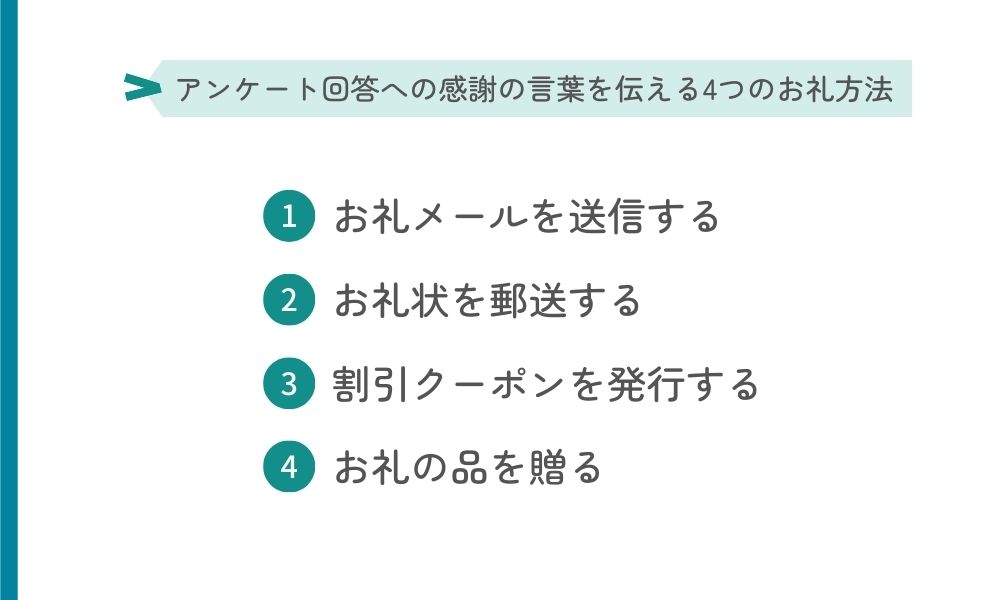

アンケート回答への感謝の言葉を伝える4つのお礼方法

アンケート回答者へお礼を伝えるには、大きく4つの方法があります。

目的にあわせて、適切なお礼方法を選びましょう。

それでは、一つずつ紹介します。

1.お礼メールを送信する

一つ目は、メールでお礼の気持ちを伝える方法です。

アンケートに協力してもらった当日にお礼メールを送付できるため、スピーディに感謝を伝えられます。

文章でお礼を伝える方法としてお礼状もありますが、お礼メールのほうがカジュアルな印象です。

お礼状だと、アンケート回答者の住所を知っておく必要があったり、郵送の手間がかかったりします。

一方、お礼メールなら、アンケートの募集からお礼までオンラインで完結できます。

2.お礼状を郵送する

お礼メールよりフォーマルな形式をとるなら、お礼状で感謝を伝えるのがおすすめです。

取引先など企業がアンケートに協力してくれた場合は、お礼状を出すのが望ましいです。

「お礼メールとお礼状、どちらでお礼を伝えよう?」と迷ったら、以下の選択肢を検討してみてください。

- 迅速かつ手軽にお礼を伝えたい場合はお礼メール

- 数日かかっても丁寧にお礼を伝える場合はお礼状

3.割引クーポンを発行する

次回のサービス利用時に使える特典や割引クーポンを提供するのも、お礼の方法として有効です。

具体的には、以下のような特典を用意すると、回答者の満足度が向上し、再利用のきっかけにもなります。

- 次回購入時に使える10~20%オフクーポン

- 会員ポイントの特別付与

- 送料無料特典 など

特典を提供する際には、使用期限や条件を明記するなど、回答者がスムーズに利用できるように工夫しましょう。

4.お礼の品を贈る

お礼メールやお礼状に加えて、粗品を贈るのも効果的です。

お礼の言葉に加えて品物を贈ることで、さらに喜んでもらえます。

お礼の品を贈る場合、気になるのが「どのくらいの金額の品をプレゼントするか」ではないでしょうか。

基本的に、謝礼相場はアンケートにどのくらい手間がかかったかで考えるのがおすすめです。

アンケート回答への謝礼相場については、以下の記事で詳しく解説しています。

こちらもぜひご覧ください。

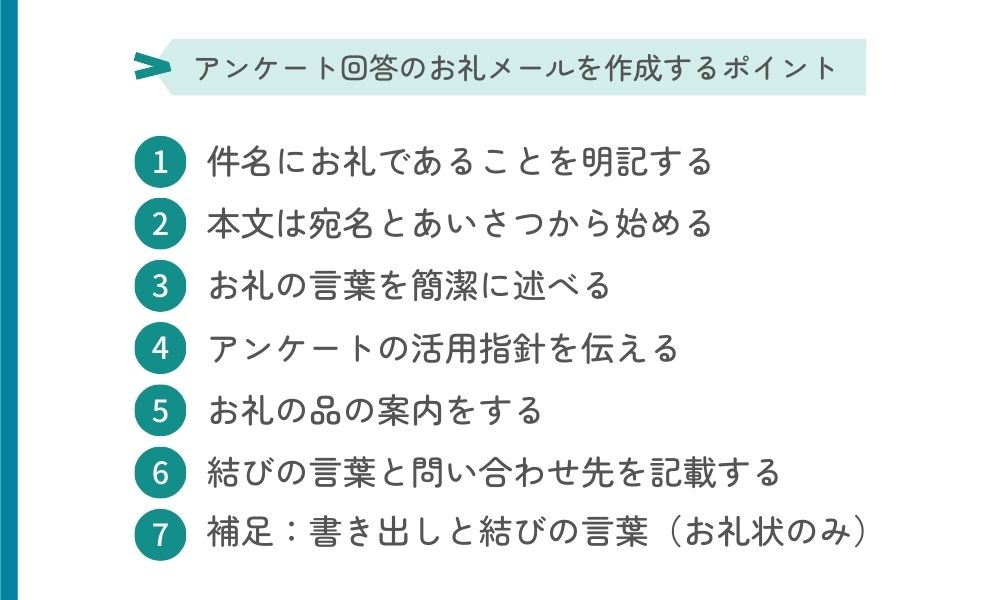

アンケート回答のお礼メールを作成する7つのポイント

お礼メール・お礼状は、定型的な文章がおおよそ決まっています。

オリジナリティをあまり出す必要はなく、基本の型に沿って書いていきましょう。

ここでは、お礼メール・お礼状に書くべき内容について7つのポイントに分けて紹介します。

1.件名にお礼であることを明記する

メールの件名は「開封率」に直結する重要な要素です。

アンケートへの協力に対する「お礼」であることが一目で伝わるよう、内容を端的に書きましょう。

件名を作成する際のポイントは3つあります。

件名を作成するポイント

- 「アンケートへのご協力のお礼」であることが一目でわかる文言にする

- 広告・営業メールと誤認されない表現にする

- 長すぎる件名は避ける(20~30文字が目安)

<例>

- 【御礼】アンケートのご協力ありがとうございました

- 【〇〇株式会社】アンケート回答へのお礼

- 【重要】アンケートご協力のお礼と特典進呈のお知らせ

件名で内容が伝わらなければ、せっかくのお礼メールも開封されないまま埋もれてしまいます。

シンプルかつ明確な件名を心がけましょう。

2.本文は宛名とあいさつから始める

続いて、メール本文の冒頭です。メールは、ビジネスメールと同様、宛名・自社名・担当者名の名乗りから始めます。

<例>

◯◯様

お世話になっております。〇〇株式会社の△△です。

◯◯様

いつも◯◯サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。

〇〇株式会社の△△でございます。

冒頭の印象がメール全体のトーンを左右します。

やわらかく丁寧な印象を与えたい場合などは、時候のあいさつを足すのが効果的です。

3.お礼の言葉を簡潔に述べる

あいさつのあとは、アンケートに協力してくれたことへのお礼の言葉を述べます。

お礼メール・お礼状のメインとなる部分です。

<例>

このたびは「○○に関するアンケート」にご協力いただき、感謝を申し上げます。

おかげ様で、非常に多くのお客様から貴重なご意見を賜ることができました。

このとき、アンケート名は必ず記載しましょう。

受け取った側が、「あのアンケートのことだ」とすぐに理解できるようにするためです。

4.アンケートの活用指針を伝える

続いて、アンケートで得た回答をどのように活用するのか簡単に書きます。

自社商品・サービスに関するアンケートなら、「商品開発の貴重な意見として参考にする」「サービスの体制や運営改善に活かしていく」などの指針が考えられます。

<例>

皆様からいただきましたご意見につきましては、今後のより良い商品開発・サービス改善に活かしていきたいと考えております。

回答結果をまとめて一般公開する趣旨のアンケートなら、アンケート結果を載せるWebサイトや公開時期について告知しましょう。

5.お礼の品の案内をする

お礼メールやお礼状とあわせて粗品も用意する場合は、お礼の品を贈ること、または贈ったことを案内します。

<例>

今回アンケートへご協力いただきました方全員に、謝礼としてギフトカードを進呈しております。

○月頃に順次発送とさせていただきますので、お手元に届くまで今しばらくお待ちいただけますと幸いです。

このとき、届く時期や受け取り方法を明確に伝えると、回答者の不安や問い合わせを減らせます。

なお、アンケート謝礼のおすすめの品については、記事の後半で紹介しています。

6.結びの言葉と問い合わせ先を記載する

本文の最後では、あらためて感謝を伝えたうえで、今後の関係性を意識した一文を添えます。

加えて、万が一の問い合わせに備えて、連絡先を記載しておくと、より丁寧な印象を与えられます。

<例>

今後とも、より良いサービスの提供に努めてまいります。

引き続き、◯◯をよろしくお願いいたします。

本件に関してご不明点がございましたら、下記までお気軽にお問い合わせください。

◯◯株式会社××部△△

電話番号

E-mail

結びの言葉は、単なる形式的なあいさつではなく、今後も良好な関係を築いていきたいという姿勢を示す大切なパートです。

問い合わせ先の記載も忘れずにおこないましょう。

7.補足:書き出しと結びの言葉(お礼状のみ)

お礼状のみに該当する内容として、手紙の最初と最後に定型句を入れましょう。

お礼状では形式上、頭語・時候のあいさつ・結語を書きます。

| 頭語 | 拝啓・謹啓・前略 など |

|---|---|

| 時候のあいさつ(4月の場合) | 陽春の候・うららかな春の日和となりました など |

| 結語 | 敬具・謹白・草々 など |

頭語と結語は組み合わせが決まっています。

<頭語と結語の組み合わせ例>

- 拝啓 - 敬具

- 謹啓 - 謹白

- 前略 - 草々 など

時候のあいさつは季節・月で変わるため、お礼状を出す時期にあわせましょう。

お礼メールの基本構成は、以上です。

次は、ここまでお伝えしたお礼メール・お礼状の内容をもとに、具体的な例文を紹介していきます。

そのまま使える!シーン別アンケートお礼メール例文

「具体的にどのようにお礼メール・お礼状を書けば良いのかわからない」と、お悩みではありませんか。

ここでは、パターン別に3つの例文を紹介します。

アンケート回答へのお礼メール・お礼状の例文

- ギフトカードを送付する場合の例文

- デジタルギフトを送付する場合の例文

- お礼状を送付する場合の例文

1.ギフトカードを送付する場合の例文

まず、ギフトカードを送付する際の例文を紹介します。

件名:アンケート協力へのお礼

△△様

いつも○○の商品をご利用いただきありがとうございます。

このたびは「○○に関するアンケート」にご協力いただき、感謝を申し上げます。

おかげ様で、非常に多くのお客様から貴重なご意見を賜ることができました。

皆様からいただきましたご意見につきましては、今後のより良い商品開発・サービス改善に活かしていきたいと考えております。

今回アンケートへご協力いただきました方全員に、謝礼としてギフトカードを進呈しております。

○月頃に順次発送とさせていただきますので、お手元に届くまで今しばらくお待ちいただけますと幸いです。

今後とも○○をご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

2.デジタルギフトを送付する場合の例文

次にデジタルギフトのURLやギフトコードを送付する場合の例文です。

件名:アンケート協力へのお礼とデジタルギフト送付のお知らせ

△△様

いつも○○の商品をご利用いただきありがとうございます。

このたびは「お客様満足度アンケート」にご協力いただき、心より感謝申し上げます。

おかげさまで、多くのお客様から貴重なご意見・ご感想をいただくことができました。

皆様からいただいたフィードバックは、今後の商品開発やサービス向上に活かしてまいります。

特に、新しいフレーバーのご提案や店舗環境に関するご意見は、今後の改善計画に反映させていただきます。

アンケートにご協力いただいた謝礼として、「500円分のデジタルギフト」をご用意いたしました。

以下のURLからギフトコードをご確認いただけます。

===============

▼デジタルギフトはこちらから▼

https://~~

===============

※ギフトコードの有効期限:〇〇年〇〇月〇〇日まで

デジタルギフトのご利用方法につきましては、上記URLの案内をご参照ください。

今後とも○○をご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

3.お礼状を送付する場合の例文

最後に、お礼状を書く場合の例文を紹介します。

【お礼状の例文】

拝啓

陽春の候、貴社におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、先般はお忙しい中、弊社の「○○に関するアンケート」にご協力いただきまして、誠にありがとうございました。

おかげ様で貴重なご意見を多数いただくことができました。

頂戴したご意見を参考に、御社のご期待にそえるサービスを提供できるよう、今後より一層精励する所存でございます。

なお、アンケートのご協力に感謝いたしまして、心ばかりのお礼の品を同封いたしました。

今後ともご高配を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

令和〇年○月○日

株式会社○○

(担当者名)

〇〇株式会社

営業部 ○○ 様

なお、デジコではアンケート調査のノウハウをまとめた資料を無料で配布しています。

設問設計のコツからお礼メールの例文まで収録しているので、「何から始めればいいかわからない」という方にもおすすめです。

以下のボタンよりお気軽にダウンロードください。アンケートのノウハウ資料をダウンロードするお礼の言葉と同じくらい重要なのが、「何を渡すか」という点です。

続いては、アンケート回答者に喜ばれるお礼の品についてみていきましょう。

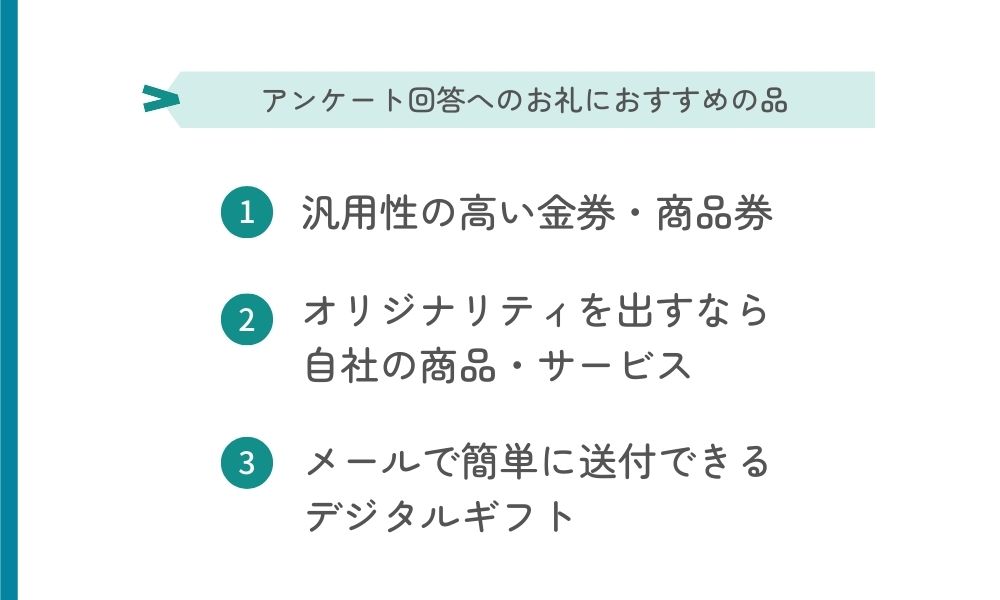

アンケート回答へのお礼におすすめの品・プレゼント3選

アンケートの回答者は属性が多岐にわたることが多いため、幅広い層に喜ばれやすい謝礼品を選ぶと安心です。

上記の3つそれぞれについて、お礼の品として選ぶメリットなどを紹介します。

1.汎用性の高い金券・商品券

金券・商品券は、幅広い人が使いやすいのでおすすめです。

金券・商品券にはさまざまな種類があるため、アンケート回答者が喜びそうなものを選んで贈れます。

金券・商品券の種類一例

- Amazonギフトカード

- JCBギフトカード

- QUOカード

- 全国百貨店共通商品券 など

金券・商品券の種類について詳しく知りたい場合は、以下の記事でまとめています。

こちらもあわせてご覧ください。

金券・商品券は普通郵便でも送付できますが、追跡サービスや紛失補償がつきません。

送付する際は、送達記録の確認や補償が付いている簡易書留、または一般書留を利用すると、未着などのトラブル時でも安心です。

2.オリジナリティを出すなら自社の商品・サービス

オリジナリティのあるお礼の品なら、自社の商品やサービスを提供するのがおすすめです。

飲料メーカーであれば新発売のコーヒーを、フィットネスジムであれば施設の無料利用券を贈れます。

自社の商品・サービスなら手配も簡単ですし、商品・サービスを使ってもらうことでプロモーション活動の一環にもなります。

3.メールで簡単に送付できるデジタルギフト

「どのお礼の品を選べばいいか迷う」という方におすすめなのがデジタルギフトです。

デジタルギフトとは、SNSやメールなど、オンラインで送付できるギフトです。

郵送コストを抑えられるうえ、受け取る側が好きなものを選べるため、幅広い層に喜ばれます。

デジタルギフトの例

- Amazonギフトカード

- Apple Gift Card

- Google Play ギフトコード

- その他各種電子マネー・ポイント など

デジタルギフトの「デジコ」の場合は、1円単位でギフトを発行できるため、アンケートや調査内容にあわせた柔軟な金額設定が可能です。

デジコは法人向けのサービスなので、アンケートの集計作業からデジタルギフトの配布までをワンストップで対応しています。

デジコの概要やアンケート謝礼としてご活用いただくメリット、活用事例が知りたい方は、下記からお気軽に資料をダウンロードしてください。デジコの資料をダウンロードする

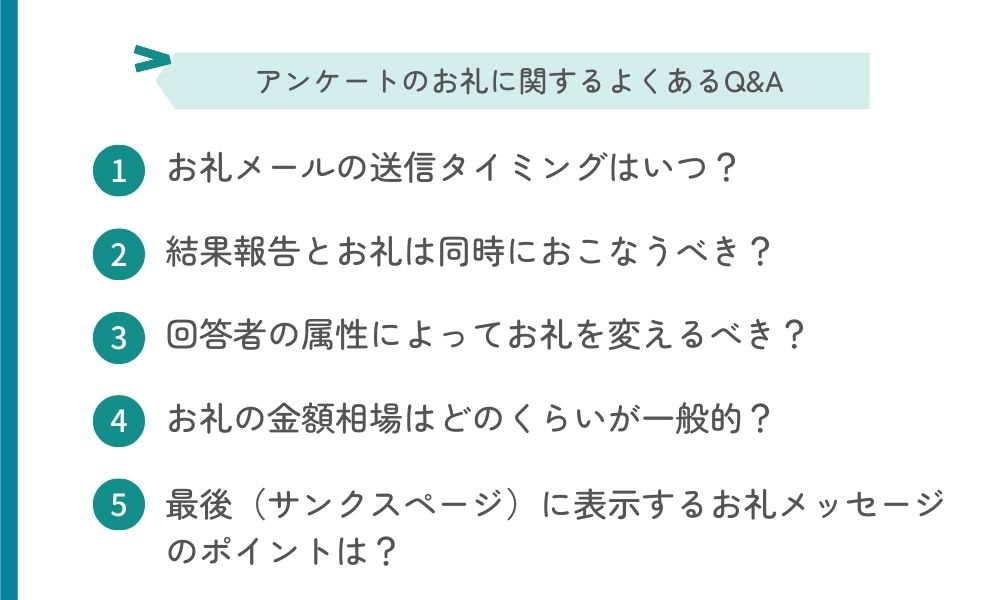

アンケートのお礼に関するよくあるQ&A

アンケートのお礼メールを送信する際に気になるQ&Aをまとめます。

Q1.アンケートお礼メールの送信タイミングはいつ?

お礼メールを送信する最適なタイミングとしては、アンケート回答後24時間以内が理想的とされています。

アンケートへの回答直後にお礼を伝えることで、「迅速な対応=顧客を大切にしている」という企業やブランドに対する好印象につながるからです。

もしすぐに対応できない場合でも、遅くとも1週間以内にはメールを送付しましょう。

それ以上遅れると、「後回しにされた」と感じられ、今後の協力を得にくくなる可能性があります。

Q2.アンケート結果報告とお礼は同時におこなうべき?

アンケートのお礼と結果報告を同時におこなうかどうかは、アンケートの状況によって異なります。

例えば、アンケート結果の集計が速やかに完了し、迅速に報告できる見込みであれば、謝礼品と結果報告を同時に送付することが望ましいです。

結果とともに迅速なフィードバックを提供することで「自分の意見がきちんと届き、活かされている」という実感や「調査に参加してよかった」というポジティブな印象につながり、回答者の満足度向上につながります。

結果の集計に時間がかかる場合は、まず速やかにお礼メールを送付し、後に結果を報告するのがベストです。

2段階に分けると手間はかかりますが、回答者とのコミュニケーション機会を増やし、より良い関係を構築できるメリットがあります。

Q3.アンケート回答者の属性によってお礼を変えるべき?

お礼の内容は、アンケート回答者の属性に応じて工夫するのが理想的です。

とはいえ、属性ごとにギフトを用意するのは手間や時間がかかり難しい場合もあります。

そこで、商品券やデジタルギフトなど相手が好きなものを選べるギフトを活用するのがおすすめです。

なかでもデジタルギフトは、幅広いニーズに対応できたうえで郵送コストもおさえられるので、アンケートなどちょっとしたお礼にぴったりです。

Q4.アンケートのお礼の金額相場はどのくらいが一般的?

アンケートのお礼の金額相場は、調査方法や回答にかかる時間によって異なります。

代表的なアンケート形式ごとの目安は以下のとおりです。

| アンケート方法 | 相場 |

|---|---|

| Webアンケート | 1~500円程度 |

| 電話でのアンケート | 300~3,000円程度 |

| 郵送でのアンケート | 300~3,000円程度 |

| ホームユーステスト | 500~5,000円程度 |

| 会場調査 | 500~5,000円程度 |

| グループインタビュー | 4,000円~12,000円程度 |

| 1対1でのインタビュー | 4,000円~20,000円程度 |

一般的に、手間と時間がかからないアンケートや調査ほど謝礼相場は安くなる傾向にあります。

より詳しい謝礼相場や金額設定のポイントについては、以下の記事で解説していますので、あわせてご確認ください。

Q5.アンケートの最後(サンクスページ)に表示するお礼メッセージのポイントは?

アンケート完了画面(サンクスページ)は、回答直後に表示されるため、簡潔なお礼+次の案内に絞るのがポイントです。

<例>

アンケートにご協力いただき、ありがとうございました。

いただいたご意見は、今後のサービス改善に活用させていただきます。

さらに、お礼の品を用意している場合は、「後日メールにてお礼をお送りします」「抽選結果は〇月〇日までにご連絡します」といった補足を添えておくと、回答者も安心できます。

アンケート回答へのお礼は「デジコ」でスマートに

「デジコ」は、最大6,000種類ものラインナップから受け取り手が好きなものを選べるデジタルギフトサービスです。

メールでギフトを贈れるため運用負担が少なく、手間をかけずにお礼を届けられます。

デジコの強み

- メールやSNSのメッセージ機能でギフトが贈れる

- 無料APIを利用したデジタルギフトの自動発券ができる

- 1円単位で金額設定でき、予算調整がしやすい

- 1,600社以上の導入実績がある

以下にて、実際にデジコをアンケートのお礼として活用し、運用課題を解決したスマートキャンプ株式会社様の事例を紹介します。

事例:デジタルギフト運用課題がデジコで解決

法人向けSaaS比較・口コミサイト「BOXIL SaaS」や「BOXIL MAGAZINE」を運営するスマートキャンプ株式会社様は、オウンドメディアのコンテンツ作成にともなう読者アンケートの謝礼としてデジコを活用しています。

以前は別のオンラインギフトサービスを利用していましたが、一定金額以上の発注が必要だったり、オプション機能に制限があったりと、運用面での課題を抱えていました。

デジコへ切り替えたところ、運用フローがシンプルになり、管理が容易になったそうです。

また、導入まで数日で完了し、スムーズな切り替えが可能だったことも大きなメリットです。

さらに、交換先が豊富なためメイン読者であるビジネスパーソンのニーズにも合致し、アンケート回答者の満足度向上にもつながっています。

デジタルギフトを活用したアンケート謝礼を検討している方は、ぜひ以下のボタンよりデジコの詳細をご覧ください。デジコの資料をダウンロードする

まとめ:アンケート協力への感謝はお礼メールや粗品で

この記事ではアンケートへのお礼メールの書き方や、おすすめのお礼の品などを紹介しました。

お礼があるかないかで、アンケート回答者が抱く印象は変わってきます。

お礼の有無は、企業イメージや回答率にも影響するので、アンケートを設計する際にはお礼も検討しましょう。

デジタルギフトの活用は、アンケート回答者への感謝をスムーズに伝える方法のひとつです。

「お礼の準備が面倒」「何を贈ればいいか迷う」という方も、デジコなら、メールで簡単に送付でき、受け取る側も自由に交換先を選べるため、幅広いニーズに対応できます。

デジコは法人向けのサービスであり「API連携でデジタルギフトを回答者に一括送付できる」など、運用に便利な機能やサポートも充実しています。

アンケートの回答率向上や顧客満足度向上に役立てるデジコの資料は、以下からダウンロードのうえご確認ください。デジコの資料をダウンロードする