キャンペーンページの作り方とは?成果を最大化するLP設計とインセンティブのコツ

「キャンペーンを企画したのに、思ったほど応募が集まらなかった」

「ページのアクセス数は伸びたのに、なかなかコンバージョンにつながらなかった」

そんな経験がある方も多いのではないでしょうか。

実は、キャンペーンの成果はページ設計で大きく変わります。

とはいえ、成果につなげるためには、見栄えの良いページを作るだけではなく、ターゲットの行動心理に沿った設計や参加したくなるインセンティブの用意などが必要です。

そこで本記事では、成果につながるキャンペーンページ(LP)の作り方を、具体的なステップと事例を交えて紹介します。

魅力的なインセンティブに関しても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

キャンペーンのインセンティブにおすすめなのが、法人向けデジタルギフト「デジコ」です。

デジコなら、最大6,000種類のアイテムから好きなギフトを選べます。

受け取り手の好みに左右されないので、多くのユーザーから喜ばれやすく、インセンティブ目的の参加者向上が期待できます。

デジコの詳しいサービス内容は、以下より資料をダウンロードしてご確認ください。

目次 []

3ステップ!成果を出すキャンペーンLPの基本設計

成果を出すキャンペーンLPの基本設計3ステップ

- ターゲットを明確にする

- ゴールまでの心理ステップを分解する

- 整理した流れをページ構成に落とし込む

どのポイントもキャンペーンLPの設計において重要なので、詳しくみていきましょう。

1.ターゲットを明確にする

キャンペーンページの目的は、ユーザーの参加を促すことです。

問い合わせや購入など複数の目的を持つ場合もある商品LPとは異なり、キャンペーンLPの目的はキャンペーンへの参加という一点に絞られます。

目的が決まっているため、最初に「誰に(ターゲット)参加してもらうか」を明確にしましょう。

ターゲットを明確にすることで、文章のトーン、デザイン、景品選びなどを最適化でき、CVRの向上が期待できます。

ここからは、観光地のフォトスポットを巡る「家族の思い出フォトSNS投稿キャンペーン」を例に説明します。

こちらのキャンペーンのターゲットは、子どもを持つファミリー層です。

ファミリー層がターゲットなので、キャンペーンページでは次のような工夫が効果的です。

- コピー:「家族の笑顔をシェアしよう!」など、親しみやすい言葉で参加を促す

- デザイン:イエローやオレンジなど、家族や温かみを感じさせるカラーを基調に

- ビジュアル:親子の楽しそうな写真を大きく配置して、イメージを喚起

- 景品:好みが分かれるファミリー層に喜ばれやすい、自由度の高いデジタルギフトを選ぶ

ターゲットを意識した設計にすることで、キャンペーンページのメッセージが届きやすくなります。

2.ゴールまでの心理ステップを分解する

ユーザーに自然な流れでキャンペーンへ参加してもらうためには、参加に至るまでの心理ステップに沿ったページ設計が効果的です。

以下の流れに沿って構成することで、ユーザーの行動を自然に促し、参加へと導きやすくなります。

- 知る

- 興味を持つ

- 共感する

- 不安を解消する

- 行動する

この心理ステップを踏まえて、先ほどの家族フォト投稿キャンペーンを例に具体的に整理してみましょう。

- 興味を持つ:デジタルギフトがスマートフォンですぐ受け取れるならラクそうだと感じ、家族で外食にも使えそうと想像する

- 共感する:写真を投稿して思い出を残しながらギフトももらえる、一石二鳥だと感じて参加意欲が高まる

- 不安を解消する:応募はスマートフォンから1分で完了でき、個人情報も安全に管理されていると知り安心する

- 行動する:スマートフォンのアルバムからお気に入りの写真を選び、SNSで投稿する

心理ステップが整理できたら、それをキャンペーンページの構成に落とし込むことで、ユーザーが自然に参加へ進むストーリーが完成します。

3.整理した流れをページ構成に落とし込む

心理ステップをもとに、各要素をどの位置に配置するかを考えると、ユーザーが迷わず行動できるページになります。

家族フォト投稿キャンペーンなら、以下のような構成がおすすめです。

1.ヒーローエリア(知る)

- 親子の笑顔写真を大きく使ったメインビジュアルを配置

- 「家族の笑顔をシェアしよう!投稿でデジタルギフトプレゼント」とキャッチコピーを表示

- 参加方法・応募締切・「今すぐ応募」ボタンをファーストビューに置く

2.キャンペーンの魅力(興味を持つ)

- 「スマートフォンから1分で応募OK」「投稿するだけでギフトがもらえる」と手軽さを強調

- ギフト画像や利用シーンを見せ、参加後のイメージを具体化

3.参加したくなる理由(共感する)

- 先輩ファミリーの投稿事例をスライドで紹介

- 「成長記録にぴったり」「旅行の思い出が残せる」などの声を添えて共感を誘う

4.応募のハードルを下げる(不安を解消する)

- 「応募はスマートフォンから1分」「個人情報は安全に管理」などを箇条書きで明示

- 応募方法はイラスト付きでわかりやすく説明

5.キャンペーンに参加する(行動する)

- SNS投稿リンクを設置

- ページ下部で「応募は〇月〇日まで!」と締切を強調して行動を促す

このように、心理ステップとページ構成をリンクさせることで、ユーザーが迷わず応募にたどり着けるキャンペーンページが完成します。

ここまでは、成果を出すキャンペーンページの基本設計を解説しました。

次の章からは、その成果を最大化するための必須要素をみていきましょう。

事例から学ぶ!成果を最大化するキャンペーンページの3つの必須要素

キャンペーンページは、情報を整理して伝えるだけでなく、成果を最大化するための仕掛けを組み込むことが大切です。

特に、応募者が最初にキャンペーンページに訪問してから応募完了に至るまでの道筋を設計できているかどうかで、参加率や応募数は大きく変わります。

成果を最大化するキャンペーンページの3つの必須要素

- ファーストビューのわかりやすさ

- 応募導線のシンプルさ

- スマートフォンでの見やすさ

まずは、この3点をしっかり押さえることで、ユーザーを迷わせず、ためらわせず、離脱させないページ設計に近づけましょう。

それぞれのポイントを、具体例を挙げて紹介します。

1.ファーストビューのわかりやすさ

キャンペーンページは、開いた瞬間に「どのような企画で、何をすれば、何が得られるのか」が直感的に伝わることが重要です。

応募期限や参加条件、景品の内容などユーザーが知りたい情報をまず伝えないと、せっかくユーザーがキャンペーンに興味を持ってくれても「詳細がわからないから、もういいや」と離脱につながる原因になります。

ユーザーが知りたいことをファーストビューでわかりやすく伝えることで、ユーザーはキャンペーンに参加するかどうかを検討でき、「内容がよくわからない」という理由での離脱を防げます。

そのためファーストビューでは、キャッチコピーとビジュアルを組み合わせ、読者が知りたいことを端的に示すよう設計しましょう。

ファーストビューで大きく・シンプルに配置するといいのは、以下の要素です。

- キャンペーンタイトル:「家族の笑顔をシェアしよう!フォト投稿キャンペーン」

- もらえる特典:「投稿するとその場でデジタルギフトプレゼント」

- 参加方法:「お気に入りの家族写真を投稿するだけ」

- 応募締切:「応募締切 ◯月◯日」

ファーストビューでキャンペーンの詳細がわかりやすく伝わると、ユーザーは「この景品、簡単そうだから参加してみよう」と瞬時に判断できます。

このように参加への心理的なハードルが下がることで、詳細を読み進めたり、応募フォームへ進んだりといった次のアクションが促され、結果として全体の参加率向上につながります。

ファーストビューに必要な4要素をわかりやすく盛り込んだ事例が、サントリーのキャンペーンです。

| キャンペーンタイトル | アンケートキャンペーン |

|---|---|

| もらえる特典 | ウイスキー樽の風合いを感じるオリジナルグッズ |

| 参加方法 | 簡単なアンケートに答えるだけ! |

| 応募締切 | 締切9/24まで |

このように、ユーザーが知りたい情報を一目で把握できる設計にすることで、参加意欲を高め、スムーズに応募へ導くことができます。

2.応募導線のシンプルさ

キャンペーンページでは、応募フォームやCTAをシンプルにして迷わず入力・クリックできる状態にすることが重要です。

複雑な入力や手間があると「面倒」と感じたユーザーの離脱につながるので、入力項目は最小限に絞り、ストレスの少ない導線を設計しましょう。

特に、関心が高くない一時訪問者が多いキャンペーンでは、簡単に応募できることが参加率の向上に直結します。

例えば、フォームの必須項目は「名前・メールアドレス」など最低限に絞ることで、入力ストレスを抑え、離脱率を下げられます。

応募ボタンをファーストビュー、本文途中、ページ下部など複数箇所に配置しておくと、ユーザーがスクロールのどのタイミングからでも迷わず応募しやすくなるため、効果的です。

こうしたシンプルで効果的な導線設計の参考になるのが、ファミリーマートのキャンペーン事例です。

ファミリーマートのキャンペーンでは、応募方法のすぐ下にX (旧Twitter)アカウントへのリンクボタンを配置しています。

手順を確認して「簡単そう」と感じた直後に、その場で参加アクションへ移れる構成になっているため、自然な形でユーザーの参加を促しています。

3.スマートフォンでの見やすさ

キャンペーンページには、アクセスの多くを占めるスマートフォンで快適に閲覧できる設計が欠かせません。

ボタンや入力欄が小さすぎたり、画像・テキストが読みにくかったりすることで「面倒」などのネガティブな感情が生まれると、ユーザーはすぐに離脱してしまいます。

そのため、ユーザーにストレスを与えないモバイルファーストを前提にデザインして、スクロールとタップだけで必要情報にたどり着ける構成を目指しましょう。

具体的には、以下の工夫があると読みやすさや離脱防止につながりやすいです。

- 応募ボタンを指で押しやすいサイズに設定する

- 横幅も十分に確保して誤タップを防ぐ

- 入力欄やチェックボックスもタップ領域を広めに取って、フォーム入力のストレスを減らす

- 画像やテキストはスマートフォン前提でやや大きめに配置する

- 行間や余白を適切に設ける

実際にこれらの工夫を盛り込み、スマートフォンでの閲覧に最適化されているのが、Essentialのキャンペーンページです。

Essentialのキャンペーンページは、PC版とスマートフォンで表示を最適化し、視線を上下させずスマートフォンでもストレスなく応募フォームまでたどり着ける設計になっています。

【スマートフォン】

【PC】

成果を出すマーケティングキャンペーンの全体像を知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。

一方で、キャンペーンの成果は、参加のしやすさやインセンティブの内容によっても大きく左右されます。

次の章では、キャンペーンページで成果を最大化する方法を2つの視点から解説します。

キャンペーンの成果を最大化させる!LP作成の2つのポイント

キャンペーンの成果を最大化させる!LP作成の2つのポイント

- 参加ハードルを下げる

- 魅力的な景品を選ぶ

キャンペーンでより大きな成果を手に入れるため、キャンペーンページ作成の2つのポイントをみていきましょう。

1.参加ハードルを下げる

キャンペーンへの参加方法が複雑だと、ユーザーに「面倒」という感情がわきやすく、どうしても応募率は下がります。

ほかにも「時間がかかりそう」「条件が多い」と感じたときも離脱につながりやすいため、参加までの負担を減らすことが参加率向上につながるポイントです。

キャンペーンの参加条件や操作をできるだけシンプルにすることで、参加へのハードルが下がり、多くの人に気軽に参加してもらいやすくなります。

手間を減らすこととあわせて「このキャンペーンは当たりやすそうだから参加してみようかな」と思わせることも、参加へのハードルを下げることにつながります。

例えば、一部の人しか当たらない豪華賞品よりも、多くの人が当選するAmazonギフトカードや飲食系ギフトを用意しているキャンペーンの方が、参加ハードルは下がりやすいです。

キャンペーンへの参加ハードルを下げるポイント例は、次のとおりです。

- 応募フォームの入力項目を最小限にする:名前・メールアドレス程度に絞る

- SNS連動は1~2条件に絞る:フォロー+リポストなど

- UI面でもストレスを減らす:「成果を最大化するキャンペーンページの3つの必須要素」参照

- 当たりやすさを感じさせる設計にする:「抽選で1名」より「抽選で100名」や「先着◯名」など

これらを徹底するだけでも、キャンペーンの参加率や応募完了率の底上げが期待できます。

2.魅力的な景品を選ぶ

キャンペーンの成果は、景品に大きく左右されます。

景品の魅力が高いほど、ユーザーから「参加したい!」と思ってもらいやすくなり、応募数や参加率の向上に直結するからです。

一方、キャンペーンページや導線が最適でも、ユーザーが「欲しい」と思える景品でなければ応募率は伸びにくくなります。

例えば、自社製品やサービスのなかから人気のものを景品にすると、キャンペーンがきっかけで商品購入にもつながりやすくおすすめです。

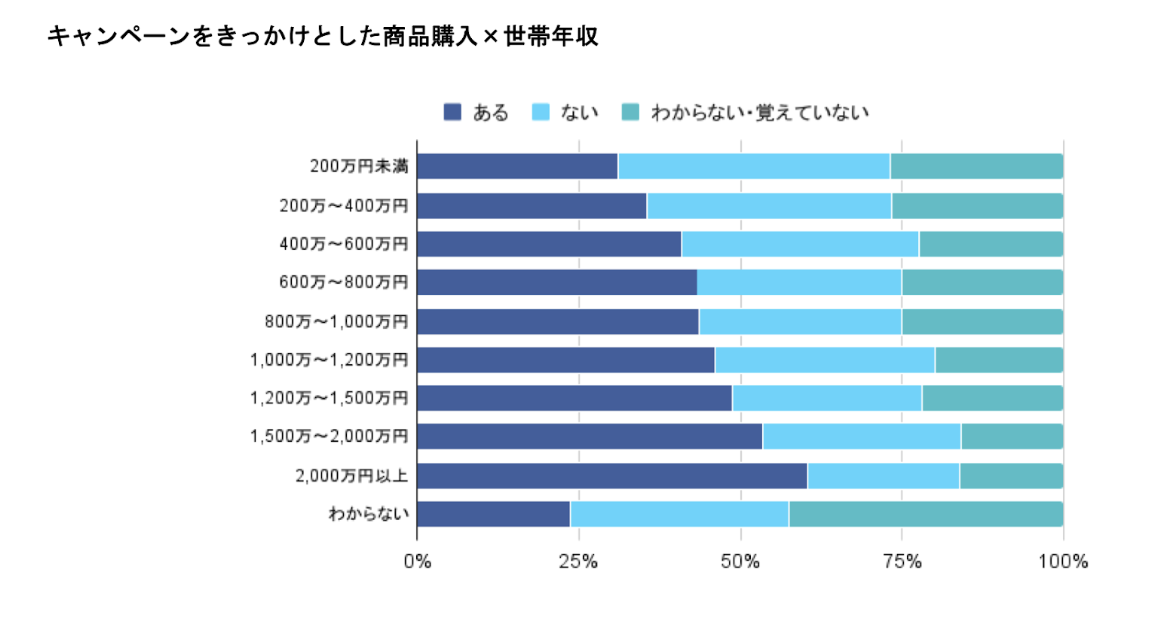

デジコが2022年に実施したキャンペーンと商品購入に関する調査では「キャンペーンをきっかけに商品を購入したことがある」と答えた人が約3割、という結果が出ています。

ただし、ターゲット層と自社商品の相性が低い場合は、かえって応募率を伸ばしにくくなることもあります。

「ターゲット層に自社商品が合わない場合は、どのような景品を選ぶべき?」と迷う方におすすめなのが、ターゲットを限定せず、多くの人に「欲しい」と思ってもらいやすいデジタルギフトです。

デジタルギフトなら、受け取り手が好きなものを選べるため、ユーザーの好みに左右されません。

当選直後すぐに受け取れるため、体験価値が高まり企業や商品への良い印象を持ってもらいやすくなる点もメリットです。

次の章では、幅広い層のニーズに応えられるデジタルギフトについて紹介します。

キャンペーンの景品にはデジタルギフトがおすすめ

近年、キャンペーン景品として注目されているのがデジタルギフトです。

デジタルギフトが注目されている理由

- 発送のコストが不要

- 当選や参加直後にその場で受け取れるスピード感

- 誰に贈っても喜ばれる定番アイテム(Amazonギフトカードなど)が揃っている

- 全国一斉配布や大規模キャンペーンでも手間なく対応できる

- ペーパーレスで環境配慮にもつながり、企業イメージを高められる

デジタルギフトはURLの送付でギフトを贈れるため、発送のコストがかかりません。

当選したらすぐにギフトを贈れますし、Amazonギフトカードなど人気のアイテムを取り扱っているサービスも多いため、ユーザーから喜ばれやすいです。

URLの一括送付に対応しているサービスを利用すれば、人的リソースの削減にもつながります。

ペーパーレスのため、SDGsへの配慮も企業の姿勢として伝えられます。

実際に、キャンペーンや施策でデジタルギフトを利用した方400名を対象におこなったアンケートでは、96%が「デジタルギフトに満足」と回答しました。

デジタルギフトに関する調査の詳細は以下の記事にまとめていますので、お気軽にご覧ください。

デジタルギフトといっても、さまざまな種類があります。

どのようなデジタルギフトが人気なのか知りたいという方は、19種類のデジタルギフトを紹介している以下の記事を参考にしてください。

即時性・選択肢の多さ・コスト管理のしやすさを兼ね備えたデジタルギフトは、ユーザーから喜ばれやすく、運用の効率化も図れる景品です。

キャンペーン景品としてデジタルギフトを活用する場合は、機能やサポートが充実している法人利用に特化したサービスがおすすめです。

次の章では、おすすめの法人向けデジタルギフトサービスを紹介します。

成果を出すキャンペーンにはデジコ

デジコは、法人専門のデジタルギフトサービスです。

デジコはキャンペーンの効率化につながる機能やサービスが充実しており、すでに1,600社以上に導入されています。

デジコの魅力

- 導入費用・月額0円、発注した分だけ請求されるわかりやすい料金設定

- 導入後、CSV発注なら2時間以内で発券可能

- URL発行型だから、メールやSNSでスムーズに配布できる

- 最大6,000種類のデジタルギフトから自由に選べる

- 請求書払い・利用履歴管理など、法人向け機能が充実

デジコは、キャンペーンコストの削減や運用の効率化が期待できる法人向けサービスです。

当選したユーザーにすぐ景品を贈れるため喜ばれやすく、応募率や参加者満足度の向上が期待できます。

さらに、企業にとっても在庫や配送の手間が不要となり、運用負荷を大幅に削減できる点が大きな魅力です。

キャンペーン施策をより強化したい方は、ぜひ以下の資料からデジコの詳細をご確認ください。

まとめ:LPと景品設計でキャンペーンを最大化しよう

キャンペーンの成功には、キャンペーンページと景品を適切に組み合わせることが重要です。

キャンペーンページは、ユーザーをストレスなくキャンペーン参加に促すことを意識して設計しましょう。

景品には、ユーザー自身が好きなものを選べ、好みに左右されないデジタルギフトが喜ばれやすく、おすすめです。

なかでも法人利用に特化した「デジコ」なら、キャンペーンコストの削減や運用の効率化につながる機能やサービスが充実しています。

「自社のキャンペーンでデジタルギフトを活用したい」と感じた方は、1,600社以上の企業に選ばれているデジコ資料をご確認ください。