社員紹介制度(リファラル採用)とは?メリット・デメリット・違法とみなされない奨励金の注意点まで解説

社員紹介制度(リファラル採用)は、安定して人材を確保できる方法のひとつです。

しかし、意図しないトラブルやコストが発生するリスクもあるため、制度を導入する前にメリットとデメリットを把握しておくことは重要です。

利点を最大化し、潜在的な問題点を事前に理解しておくことで、スムーズな導入と運用ができます。

本記事では、社員紹介制度のメリット・デメリットや、成功させるポイントに加え、奨励金が違法とみなされないための3つの注意点をお伝えします。

紹介制度の導入時には、就業規則の見直しや奨励金の設定が必要となりますので、本記事でお伝えする内容を参考にしてみてください。

通常の採用活動に比べて、コスト面や人材のマッチ度に優れている社員紹介制度ですが、メリットを最大限に活用するためには、ポイントを押さえることが重要です。

「デジコ」では、社員紹介制度の導入を検討している方に向けて、押さえておくべきポイントをわかりやすくまとめた資料を配布しています。

社員紹介制度について詳細を知りたい方は、お気軽にダウンロードしてみてください。

目次 []

社員紹介制度(リファラル採用)とは

社員紹介制度とは、自社の社員が知人や元同僚などを自社に紹介し、採用につなげる仕組みです。

「リファラル採用」と呼ばれることもあり、基本的には同じ意味で使われています。

社風や働き方を理解している社員が人材を推薦することで、自社に合った人材を見つけやすいのが魅力です。

社員紹介制度は、社員のネットワークを活かした効率的な採用方法であり、組織の成長を支える取り組みとして広まりつつあります。

社員紹介の流れは、以下のとおりです。

社員を紹介する流れ

- 社員から知人や元同僚を紹介してもらう

- 企業が応募者と面接をおこない、選考を進める

- 採用が決定したら、紹介した社員に報奨金を支給する

次に、社員紹介制度をおこなうメリットをみていきましょう。

社員紹介制度(リファラル採用)を導入する3つのメリット

社員紹介制度を導入すると、安定した人材確保と採用コストの削減が期待できます。

なぜ社員紹介制度で上記のメリットが生まれるのか、それぞれ具体的にみていきましょう。

1.採用コストを抑えられる

社員紹介制度の導入により、求人費用を大幅に削減できます。

人材紹介サービスを利用する場合、紹介手数料が発生します。

この手数料はサービスによって異なりますが、相場は「採用者の想定年収×35%前後」です。

社員紹介制度を活用すれば、外部サービス手数料や、求人広告の掲載費、転職フェアへの出展費用といった人事採用に関わるコストの削減ができます。

社員紹介制度では、社員がカルチャーに合う人材を推薦しやすいため、候補者選考が効率化され、採用決定までの時間短縮も期待できます。

これにより、金銭的コストのみならず、採用活動にかかる時間や労力の削減が可能です。

2.企業が求める人材とマッチしやすい

紹介制度を活用すると、企業の求める人物像に合った人材を採用しやすくなります。

社員紹介制度では、会社の業務や社風を理解している社員が候補者を推薦するため、企業に適さない人材が紹介されるリスクを抑えられます。

また、社員は「この人なら自社に合っている」と判断した上で紹介をおこなうため、マッチ度の高い人材を確保しやすい仕組みです。

さらに、本来転職市場にいない人材(転職サイトを見ていない人など)とも接点を持つ機会が増え、優秀な人材と出会うチャンスが広がります。

企業文化や価値観に合う人材を採用しやすくなり、組織の一体感が強まることで、職場環境を安定させることが可能です。

3.社員紹介で採用した人材は定着しやすい

紹介で入社した社員は、会社へ定着しやすくなります。

定着しやすい主な理由としては、入社前後で企業イメージのギャップが少ないことが挙げられます。

通常採用の場合、入社後に「思っていた会社と違った」と転職者が後悔するケースは少なくありません。

紹介制度であれば会社のことをよく知る紹介者からの説明があるため、入社前後のギャップを縮めやすいです。

その結果、企業イメージとのズレによる早期離職のリスクを防げます。

このように、紹介制度は人材確保やコスト削減のメリットがあります。

その一方で、紹介制度にはデメリットもあるため、続いてデメリットをみていきましょう。

社員紹介制度を導入する3つのデメリット

社員紹介制度には、人材紹介サービスとは異なるデメリットもあります。

それぞれのデメリットについて、対策とともにお伝えします。

1.社内配置などに配慮が必要になる

紹介者と応募者はもともと知り合いのため、社内の人員配置には配慮が必要です。

親しいからこそ私語が増えたり、社内の雰囲気が緩くなったりする可能性があるためです。

社内に良くない影響が出そうな場合は、紹介者と応募者を異なる部署に配置することを検討しましょう。

2.不採用時、人間関係に亀裂が入る可能性がある

紹介された人物をもし不採用にする場合、会社は慎重な対応が大切です。

会社の対応によっては、紹介者と応募者の人間関係に亀裂を入れてしまう恐れがあります。

さらに、社員は自分の知人や友人を会社へ紹介するため、ぞんざいに扱うと会社への不信感を抱きかねません。

社員と円満な関係を築きつつ不採用を伝えるには、以下の2点に気を付けてみてください。

- 「紹介制度=採用ではない」と社員と認識をあわせておく

- 不採用の理由をきちんと伝える(紹介者と応募者へそれぞれ伝える)

上記2点に気を付けるだけでも、人間関係におけるトラブルが防ぎやすくなります。

3.紹介社員の退職で働くモチベーションが低下する

紹介者である社員が退職すると、紹介で入社した社員のモチベーション低下が懸念されます。

紹介されて入社した社員は、紹介者と親しい間柄であることが多いためです。

仲の良い人物の退職は、モチベーションの低下につながります。

さらに、退職理由がネガティブな場合は、残った社員に不満が広がらないよう早めのフォローが重要です。

ここまで、社員紹介制度のメリット・デメリットについて説明しましたが、社員紹介制度を効果的に運用するためには、適切な奨励金の設計が重要です。

次に、社員紹介制度における奨励金の目安についてみていきましょう。

社員紹介制度の奨励金(インセンティブ)の目安

社員紹介制度を効果的に運用するには、適切な奨励金の設計が重要です。

奨励金を設定することで社員の紹介意欲が高まり、より多くの候補者と出会う機会を増やせます。

しかし、奨励金の金額は一律ではなく、企業の規模や業種、採用する職種の難易度によって大きく異なるため、自社の状況にあわせて適切な金額や報酬制度を検討しましょう。

Refcomeの調査によると、「知人を紹介してくれた社員へのインセンティブは、どのくらい支給していますか」という質問に対し、3万円~10万円を支給する企業と、10万円以上を支給する企業がそれぞれ約25%でした。

同調査では、正社員の紹介では10~30万円程度、非正規雇用では5,000円~1万円程度がボリュームゾーンとされています。

一方で、約35%の企業はインセンティブを設けていない、または0円で運用しているという結果もみられました。

インセンティブを「良い仲間を連れてきてくれたことへの感謝」ととらえ、以下のような非金銭インセンティブを取り入れているケースも見受けられます。

- 表彰制度

- 社長との食事会

- 社内ポイント付与

奨励金の効果を最大化するには、金額だけでなく支給のタイミングも重要です。

支給のタイミング、メリット、注意点を以下の表にまとめました。

| 支給のタイミング | メリット | 注意点 |

|---|---|---|

| 内定時に支給 | 早い段階で受け取れるため、紹介のモチベーションが向上する | 早期退職のリスクがある |

| 入社後〇ヵ月後に支給 (例:3ヵ月後・6ヵ月後) | 企業に馴染むまでのサポートを強化できる | 支給までに時間がかかるため紹介のモチベーションが低下する恐れがある |

| 段階的に支給 (例:入社時50%、試用期間終了後50%) | 短期的な退職リスクを抑えつつ、バランスの取れた運用ができる | 運用の手間が増える可能性がある |

社員紹介制度の奨励金は、単に金額を設定するだけでなく、支給のタイミングや制度の運用方法も含めて、全体を最適化することが重要です。

採用戦略にあわせて制度を設計することで、より効果的な運用が可能になります。

しかし社員紹介制度を導入するだけでは、十分な成果を得ることはできません。

成功させるためには、社員が積極的に紹介しやすい環境を整えることが重要です。

社員が「紹介したい」と思える仕組みや文化がなければ、制度を導入しても活用されず、期待した成果につながりません。

では、具体的にどのような工夫が必要なのでしょうか。

ここからは、社員紹介制度を成功させるための3つのポイントを紹介します。

社員紹介制度を成功させる3つのポイント

これらのポイントを押さえることで、社員紹介制度をより効果的に運用することが可能です。

それぞれのポイントについて詳しくみていきましょう。

1.社内告知を徹底する

社員紹介制度を成功させるためには、社内への周知を徹底することが重要です。

制度が存在していても、社員が詳細を知らなければ活用されず、紹介が思うように増えません。

特に「どのような人を紹介すればいいのか」「紹介の流れはどうなっているのか」といった疑問があると、社員が制度を活用しにくくなります。

そのため、制度の内容を明確に伝え、社員が理解しやすい形で情報を提供することが大切です。

社内告知を徹底し、社員が制度を正しく理解することで、リファラル経由の応募者を安定的に増やすことができます。

効果的な社内告知の例

- 社内ミーティングで定期的に周知する

- 社内メールや社内報で告知し、成功事例を共有する

- ポスターやデジタル掲示板を活用する

- 成功した紹介者のインタビューを社内で共有する

社内告知の取り組みとして、株式会社ゼロの事例が参考になります。

同社は社員紹介制度を後押しするため、社員紹介専用のプラットフォームを開設しました。

実際に社員紹介制度で入社したドライバーや整備士のインタビューを掲載し、紹介者だけでなく候補者側にも社風や働き方が伝わりやすい仕組みです。

社内告知がうまくいくと、社員紹介制度の利用率を高め、より安定的に優秀な人材を確保できるようになります。

2.社員が紹介しやすくなる環境を作る

社員紹介制度を成功させるためには、社員が自然に紹介できる環境を整えることが重要です。

友人や知人を紹介することに対して心理的なハードルがあると、制度の活用が進みにくくなります。

具体的には、次のような工夫が効果的です。

社員が友人・知人を紹介しやすくなる例

- 紹介用テンプレートを提供する

- カジュアル面談を導入する

- 友人を社内イベントやランチに招待できる制度を導入する

- リファラル専用の社内チャンネルを設置する など

社員が知人を紹介しやすくするには、紹介のハードルを下げる工夫が大切です。

例えば、紹介用テンプレートを用意して、社員が「どのように声をかければいいかわからない」と悩むことが減ると、気軽に紹介しやすくなります。

カジュアル面談の導入により、「とりあえず話を聞いてみる」程度の気軽な面談が可能になり、紹介の心理的な負担が軽減されます。

候補者が会社の雰囲気を知る機会として、友人を社内イベントやランチに招待できる仕組みを整えることも有効です。

例えば、フリー株式会社の「お弁当制度」のように、社員が友人をランチに招待できる仕組みを導入することで、紹介の機会が広がります。

加えて、社員紹介専用の社内チャンネルを設けることで、募集中のポジションや紹介成功事例をリアルタイムで共有でき、社員の紹介意欲を高める効果が期待できます。

3.紹介者に不利益が及ばないよう配慮する

社員紹介制度を継続的に活用してもらうためには、紹介者が安心して制度を利用できる環境を整えることが重要です。

安心できる環境がないと「紹介したのに落ちたら気まずい」「不採用になったら友人関係が悪くなるかもしれない」といった心理的なハードルが生まれ、次回以降の紹介が難しくなります。

紹介者に不安を与えないよう配慮することで、社員が意欲的に制度を活用し続けることができ、一度不採用になっても別の候補者を紹介しやすい環境が整います。

紹介者に不利益が及ばないようにする例

- 「紹介=必ず採用されるわけではない」ことを事前に明確化する

- 不採用時の対応を配慮する

- 紹介者の貢献を称える文化を作る

- 不採用になった候補者に対してもフォローをおこなう など

事前に「紹介=必ず採用されるわけではない」と伝えることで、紹介者・候補者双方の認識のズレを防ぎ、不採用時のトラブルを避けることが可能です。

実際、株式会社SmartHRでは、「紹介した友人が選考で落ちたら気まずい」という社員の声を受けて「ごめんねごはん制度」を設けています。

紹介された方が選考で不採用となった場合、会社負担で紹介者が候補者を食事に招待できる制度です。

紹介時の心理的ハードルを下げる工夫として有効で、社員が安心して制度を使える環境づくりを後押ししています。

このように、「紹介してくれたこと自体に価値がある」と評価する文化を根付かせることで、紹介者の貢献が正しく認められ、制度の活用が促進されます。

不採用になった候補者に対しても「また別のポジションがあればご連絡します」と伝えるなど、関係を維持するフォローをおこなうことで、将来的な採用の機会につなげることが可能です。

こうした配慮を徹底することで、社員が安心して紹介できる環境が整い、社員紹介制度の継続的な活用につながります。

社員紹介制度を適切に運用するためには、職業安定法などの法令に抵触しないような対応も必要です。

そこでここからは、社員紹介制度の奨励金が違法とみなされないための注意点に関して紹介します。

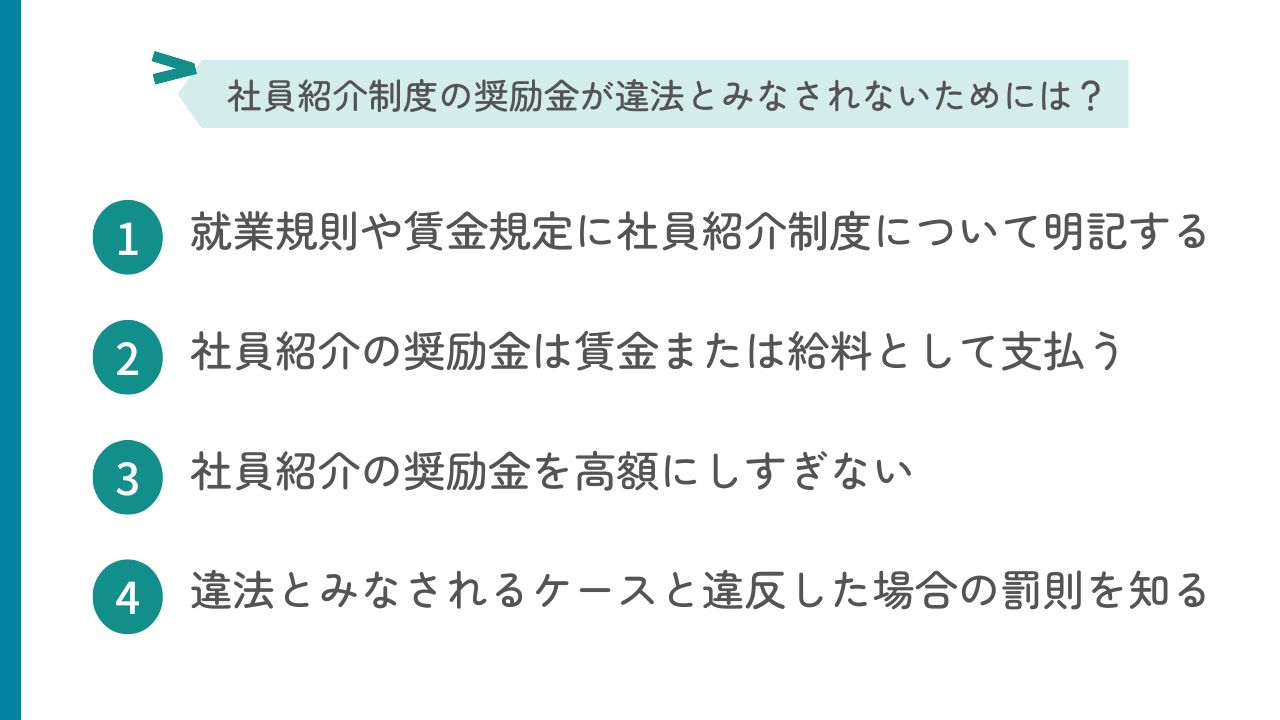

社員紹介制度の奨励金が違法とみなされないための4つの注意点

なお、紹介制度の導入には専門的な知識が必要な場合もあるため、まずは概要をこちらで確認し、社労士に相談しながら手続きを進めることをおすすめします。

1.就業規則や賃金規定に、社員紹介制度について明記する

社員紹介制度を導入する際は、就業規則や賃金規定に明記しましょう。

社員紹介制度では、奨励金を紹介者(社員)へ渡します。

給料や賃金など社員へ渡す報酬については、就業規則や賃金規定の必須記載事項と定められています。

就業規則や賃金規定に記載するのは、以下のような内容です。

就業規則や賃金規定に記載する内容一例

- 奨励金の額

- 奨励金の支払い時期

- 奨励金を支払う条件

- 奨励金の支給方法

- 税務上の取り扱い など

就業規則や賃金規定の改定後は社員への周知が必要なため、スムーズな制度導入のためにも早めの準備を心がけましょう。

2.社員紹介の奨励金は、賃金または給料として支払う

紹介制度で社員に渡す奨励金は、賃金または給料として支払う必要があります。

紹介による採用について、職業安定法第四十条での記載されている内容は以下です。

労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第三十六条第二項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。引用:職業安定法(e-gov法令検索)第四十条

もし賃金または給料以外の扱いで奨励金を渡すと「無許可で有料の職業紹介事業をおこなった」と、違法性を問われる恐れがあります。

奨励金は給与所得として扱われ、企業には源泉徴収義務が発生するため、給与処理の適切な管理が重要です。

社員紹介の奨励金として、デジタルギフトも活用できます。

3.社員紹介の奨励金を高額にしすぎない

紹介制度の奨励金は高額すぎず、適正な価格にしなければなりません。

奨励金が高額になりすぎると、社員が職業紹介を目的に紹介制度を利用しているとみなされ、法的リスクが発生するおそれがあります。

無許可で職業紹介事業をおこなったと判断され、会社と社員の双方が違法性を問われる場合もあるため、奨励金の金額については、社労士に相談するのがおすすめです。

応募者のスキルや経験に応じて奨励金の額を変えるケースもあるため、社労士に相談しながら検討してみてください。

4.【補足】違法とみなされるケースと違反した場合の罰則を知る

社員紹介制度の奨励金は、支給方法や対象者を誤ると法律違反に該当する可能性があります。

特に注意すべき、違法と判断されやすいケースは次の3つです。

奨励金が違法と判断されやすいケース

- 現職社員以外の第三者(元社員・業務委託・顧客など)に報酬を支払う

- 過度に高額な金銭的報酬を設定している

- 高額な報奨金を継続的に支給し、営利目的とみなされる

継続性や営利性が認められる場合、「職業紹介業」とみなされ、職業安定法第四十条や労働基準法第六条に抵触し違法となる可能性があります。

違反した場合の罰則は以下のとおりです。

- 労働基準法第六条違反:1年以下の懲役または50万円以下の罰金

- 職業安定法第四十条違反:6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金

違反内容によっては、企業だけでなく役員個人も処罰の対象となる場合があります。

以下のようにルールを徹底しておけば、職業紹介業とみなされるリスクを大きく下げられます。

推奨する奨励金の支払いルール

- 奨励金の対象は「現職社員」に限定する

- 支給上限・人数制限を設け、過度な奨励金にならないように調整する

- 就業規則や賃金規程に制度内容を明記し、給与として支給・源泉徴収をおこなう

ここまで、社員紹介制度を安全かつ効果的に運用するためのポイントや、企業が注意すべき法的な観点について整理してきました。

では、実際に制度を導入している企業は、どのように仕組みを設計し、社員が紹介しやすい環境を整えているのでしょうか。

次の章では、社員紹介制度を積極的に活用して成果を上げている企業の具体的な事例を紹介します。

事例から学ぶ!社員紹介制度の導入事例3選

ここからは、社員紹介制度を積極的に活用し、採用力の向上につなげている3社の事例を紹介します。

社員紹介制度の導入事例3選

- 株式会社ゼロ

- フリー株式会社

- 株式会社SmartHR

採用課題や社内文化に応じて、各社がどのように制度を設計しているのか、順にみていきましょう。

1.株式会社ゼロ

株式会社ゼロは、車両輸送・物流事業を展開する企業です。

同社は、社員同士のつながりを採用に活かすため、専用の「社員紹介採用サイト」を開設し、制度をわかりやすく見える化しています。

社員紹介採用サイトでは、制度内容や選考フローはもちろん、実際に社員紹介制度を通じて入社したドライバーや整備士のインタビューを掲載しているのが特徴です。

このように制度情報を一元化し公開すると、社員が紹介しやすくなるうえ、応募者が働く姿をより具体的にイメージできるようになり、応募に対する不安が軽減されます。

社員紹介制度の浸透を目指す企業にとって、参考になる事例です。

2.フリー株式会社

クラウド会計ソフト「freee」を提供するフリー株式会社では、創業期からリファラル採用を重視しており、「自分たちの仲間は自分たちで集めたい」という文化が根づいています。

その結果、外部に依存しすぎることなく、採用コストを抑えながら自社の文化に合った優秀な人材を獲得できています。

同社が協力体制を築くための取り組みは以下のとおりです。

社内に社員紹介の文化を根付かせる工夫

- 社内に友人を招くことを推奨し、友人を招きやすい雰囲気をつくる

- 全社員へ自社が求める人物像を具体的に伝える

- 紹介者である社員を積極的に表彰する

制度を整えるだけでなく、日常的に紹介が生まれやすい社風づくりにも力を入れています。

参考:「freeeのリファラル3カ条|社内で協力体制をつくる秘訣とは」HR NOTE

3.株式会社SmartHR

株式会社SmartHRは、クラウド人事労務ソフト「SmartHR」を提供し、人事労務業務の効率化を支援している企業です。

同社は、従業員のおよそ30%が紹介経由で入社しており、他の採用チャネルと比較して、内定率が10倍以上と特に高い数値を記録しています。

以下は、紹介制度を促進するための工夫です。

紹介を促進するための制度

- リファラルごはん制度:紹介者と候補者の食事を会社が負担する

- いい人紹介ありがとう制度:紹介した候補者が採用されたら、紹介した社員に手当を提供する

- ごめんねごはん制度:紹介した候補者が選考で採用に至らなかった場合、会社負担でその方を食事に招くことができる

制度だけに頼らず、紹介が企業文化として定着することを重視し、日常的に紹介しやすい環境づくりにも注力しています。

参考:「リファラル採用は、相手の幸せな転職を叶えるだけでなく、仕事への「誇り」を再認識できる機会」株式会社SmartHR公式note

最後に、こうした社員紹介制度の奨励金をスムーズかつ柔軟に支給する手段として、法人向けデジタルギフトサービス「デジコ」の活用方法を紹介します。

社員紹介制度の奨励金ならデジタルギフトの「デジコ」

社員紹介制度で奨励金を渡すなら、法人向けのデジタルギフトがおすすめです。

デジタルギフトとは、URLをメールやSNSで送付するだけで贈れるギフトで、電子マネーとして扱われるため、奨励金として運用できます。

デジタルギフトを導入する際は、企業のニーズにあわせた柔軟なサポートが受けられる法人向けのデジタルギフトサービスがおすすめです。

法人向けデジタルギフトサービスのデジコは、以下のような特徴があります。

デジコの特徴

- 1円単位から自由な奨励金設定ができる

- 発注から2時間以内に発券ができる

- 管理画面から報酬管理ができる

- 最大6,000種類のラインナップから、受け取り手がギフトを選べる

発行や管理がしやすく、受け取り手の満足度も高いデジコは、社員紹介制度との相性が良いサービスです。

デジコでは、社員紹介制度の注意点などをまとめた資料を無料で提供しています。

社内共有用の資料としても使いやすい内容になっていますので、制度化を検討している企業はぜひダウンロードしてご活用ください。

まとめ:社員紹介制度を人材確保に役立てよう

今回は社員紹介制度のメリット・デメリットや、注意点などについてお伝えしました。

紹介制度は、会社のことをよく知る社員が紹介するからこそ、会社が求める人物像とマッチしやすくなります。

求人広告費や人材紹介会社への手数料など、人事採用にかかる費用の削減にもつながるので、安定した人材確保に社員紹介制度を役立てましょう。

せっかく導入するのであれば、担当者の負担を増やさないためにも、運用コストが低い仕組みを整えることが重要です。

奨励金の種類や受け取り方法を工夫することで、社員のモチベーションを高めやすくなります。

なかでも、URLの送付だけで奨励金を渡せるデジタルギフトは、手軽で注目されている選択肢のひとつです。

デジコなら、受け取り手が最大6,000種類という豊富なギフトから好きなものを選べます。

そのため、ギフトの選定などの手間を最小限に抑えつつ、個人のニーズにあった奨励金を提供できます。

デジコの詳しいサービス内容については、以下の資料でご確認ください。